こんにちは。あっという間にGWが終わってしまいましたね。

私はゆっくりとさせてもらいましたが、通常運転になりGW中に補給したエネルギーをもうすでに使い果たしてしまいそうです(^^;)

最近不妊治療のサポートをさせて頂くなかで思うことは

妊娠を望んでいる人みんなに、赤ちゃんが来てほしい、ということ。

不妊治療には正解がありませんよね。

同じ症状があって、同じ薬を飲んだのに一方は妊娠に至り、もう一人はなかなか授かることが出来ない。

同じような治療をしたのにみんながみんな妊娠できるとは限りません。

人工授精1回目で妊娠に至る人もいれば、5回行ってもダメな人もいる。

採卵・培養が上手く進み、高額な移植を数回行っても着床できない人もいる。

例えば1000万円治療にかければ赤ちゃんを必ず授かることが出来るなら、きっと頑張って支払う人は多いと思います。

でもそうではない。

思うように進まない。

思い描いていたように妊娠できない。

治療には金がかかる。

だから仕事はやめられないけど、仕事のストレスが不妊の原因かもしれないなら仕事を辞めたい。

不妊治療には色々な不安があり、葛藤があり、もどかしさがあり、我慢や制限が存在します。

妊娠できる日を楽しみに色々と取り組まれる方がいらっしゃいます。

ホルモン剤投与などのクリニックでの治療の他に、ヨガ・サプリ・よもぎ蒸し・・・など

世の中には妊活に良いと言われている事がたくさん存在しますが、結果に結びつくかは人それぞれです。

◯◯はしてもいいと思いますか?

◯◯するといいと聞くのですが、先生はどう思われますか?

よく質問を頂きますが、私の答えは「いいと思いますよ!でも合うか合わないかはやってみないと分からないですね」です。

疲れやすい人、発散が上手に出来ずに熱がこもりやすい人、運動を控えた方がいい人、逆にゆっくりのお散歩程度の運動がいい人。

色々なタイプの不妊女性がいらっしゃいますので、世の中でオススメしている妊活方法が一概にあなたに合うとは言えません。

誰にでもできる治療法としては

早寝・食事の見直しのみです。

栄養は妊娠する体作り、そして妊娠を維持する力のためにしっかり見直すべきテーマです。

血やコレステロールがないのに女性ホルモンやふっくらとした子宮内膜を作ることなんてできませんよね。

腸内からの栄養を邪魔してしまう砂糖の摂取は止めた方がいいです。

そしてお野菜中心の精進料理よりも、血の原料となるお肉や魚を増やした食事にしてください。

また十分な睡眠は良質な卵胞を作り、着床しやすい子宮を作り出してくれます。

睡眠時は副交感神経(リラックス神経)が働く時間が長くなりますので、食べた物を消化し、栄養を吸収してくれます。

早く寝ることはいいことしかありません。

あなたの自力を育ててくれます。

この2つは万人に効く治療法とも言えますね。

簡単なようで難しい早寝と栄養改善。

副作用もないし体にはいい効果しかありませんので、不妊女性はこの二つを徹底して取り組んでみてほしいと思います。

働きながら実践するにはどうしたらいいか?それはあなたにしか決められません。

あなたを応援しています。

私も一緒に頑張ります。

こちらでも施術しております↓

2018年5月9日7:13 PM | カテゴリー : マタニティ期, 不妊治療, 未分類, 治療, 産後, 育児

こんにちは(^^)

豊中少路の不妊鍼灸専門・LuLie鍼灸院の楠田由佳です。

前回は”足りなくて生理が起こらない人”の内容でしたね。

今回は“詰まって生理が起こらない人”です。

生理や妊娠に関係するツボの道は1つではありません。

生殖器の道、消化器系の道、生命力に関係する道、それらの調和を保とうとする道。

生理や妊娠はそれらのすべての巡りが順調で、調和がとれており、元気だからこそ成立するのです。

ツボの道を詰まらせて生理を遅らせる原因は冷え・ストレス・どろどろの血の塊(血瘀)です。

ツボの道を詰まらせて生理を遅らせる原因は冷え・ストレス・どろどろの血の塊(血瘀)です。

①冷えタイプ

消化が悪く食物からエネルギーを得られない人に多い。

その他日頃周りに気を遣いすぎる性格の人、接客業をしている人、人と多く接し頭を沢山使う人などは血や気を沢山使うため不足しており、そのことによって冷えや痛みが生まれてしまいます。

◆生まれつき虚弱体質

◆経血量は少ない

◆血の色は暗赤色

◆小さい塊が出る

◆いつも下腹部が冷たい。押すと痛みがひどくなる

◆温めると和らぐ

◆糖質>タンパク質(肉・魚・卵など)の食事バランス

このタイプの方は、生理後や出産後の子宮が疲れた後に生ものや冷たい物を食べると冷えが悪化するため気をつけましょう。

②ストレスタイプ

世の中には上手にストレスを発散できる人、そうではない人がいますよね。

このタイプの方はストレスや怒りを上手に発散することができずにいることで気を巡らせることが出来ずに詰まらせてしまうことが原因です。

◆よくイライラする

◆昔にあった嫌なことを思い出してイライラ・くよくよしてしまう

◆生理が7日以上50日まで遅れる

◆経血量は少ない

◆胸やお腹、脇腹が張っている

生まれつき繊細な方です。でも怒りすぎたりクヨクヨしすぎは自分を傷つけることにもなります。

些細なことで怒らないこと、寛大になり自分のことも許す。それがポイントです。

そして香辛料は余分な熱を発生させて詰まらせる原因にもなるので控えましょう(^^)

③ドロドロ血瘀タイプ

血液や気はツボの道に沿って一定のスピード・量で巡って、体に栄養を届けています。

そして血が充分になると生理が起こります。

この流れが滞って体に悪い血(血瘀)が溜まってしまい生理や妊娠に関わる道を阻害してしまうことが、生理が遅れる原因です。

◆7日以上生理が遅れる

◆経血は紫に近く、黒っぽい塊が出る

◆顔色は青暗く血色が悪い

◆ストレスを感じやすい

◆考えすぎる傾向かある

◆よく体をどこかにぶつける

ドロドロ血瘀タイプの方もストレスタイプの方と同じで「発散」が苦手な方。

自分なりの発散方法を見つけてください。

考えすぎずに、前向きで楽観的な心を持つように自分を訓練するのです。

食事面では香辛料を使った料理、高カロリーな食事や生ものは血瘀になりやすいので控えてください。

病院でもらう薬はみんなに効くものです。

でも東洋医学で診る原因はもっと細かくて人それぞれ違います。性格や生活習慣が違うのですから当たり前ですね。

薬で治療していくのもいいですが、ご自身の力で生理を起こさせるようにしていくのも立派な治療です。

「生理がこない」とずーーーとお薬を飲む人生を送りたいですか?そこから抜け出すのは自分の努力次第です。

↓クリックお願いします

↓こちらでも施術しております

2018年4月20日12:49 PM | カテゴリー : 不妊治療, 未分類

こんにちは!

女性専門鍼灸師 LuLie鍼灸院の楠田由佳です(^^)

先日逆子治療をした30週の方から、頭の位置が戻っていました~と嬉しい連絡をいただきました。

こういう報告は励みになりますね♬嬉しい!!

さて、不妊鍼灸をする際に生理周期への対応ははとても大切な項目です。

25~38日が正常周期と言われていますが、

ホルモンの分泌異常や甲状腺の分泌異常があると、この周期から大きく外れたり、不安定な周期になったりします。

私は月経開始日から排卵までの日数を14日、もしくは14日以上になるように整えていくようにしています。

まずは生理周期が40日間隔で来る稀発月経(きはつげっけい)について。

稀発月経とは周期が40日間隔と遅れがちの生理のこと。

稀発月経とは周期が40日間隔と遅れがちの生理のこと。

字の通り、月経の発生が稀(まれ)なのです。

初潮が始まる時期や、40代以降の閉経期は周期が安定せずに乱れがちになるのですが、

それ以外の時期で比較的周期が安定してくる20~40歳前の時期に、

周期が39日以上に延びる場合はまず婦人科の受診をするべきでしょう。

ホルモンの分泌異常や、甲状腺機能異常、強いストレスが関わっている場合もあります。

この稀発月経を東洋医学で診ると・・・

弱りタイプ(虚証)と詰まりタイプ(実証)に分けられます。

弱りタイプの人の多くは、生まれつき虚弱体質であったり、長期的な不調により胃腸の働きが弱くなっているために、

弱りタイプの人の多くは、生まれつき虚弱体質であったり、長期的な不調により胃腸の働きが弱くなっているために、

食事から栄養などのパワーを吸収できなくなっているのです。

子宮=コップとしましょう。

コップの中に少しずつ血が溜まっていきます。コップの中の血がいっぱいになり溢れることで生理が始まります。

弱りタイプの方はこのコップに溜めるべき血が作れないことで、生理を起こすことができないのです。

◆初潮が遅かった

◆生理中下腹部が冷えて痛い。温めると和らぐ。

◆経血はさらさらとして色は薄い

◆生理がだらだらと始まり、1~2日目に生理痛がある

◆唇の色は薄紫、または薄ピンク

◆めまい、立ち眩みがある

◆少食、またはご飯を中心に食べる(魚や肉の摂取量が少ない)

少しずつ、少しずつ食べ物からのパワーをもらい、

血液を作れるような体にしていかないといけません。

弱々しい体では赤ちゃんを育てられませんからね。

まずは消化の悪いもの揚げ物や油分の多いクリーム系の料理などを控える、

冷たいものを摂らない、

お肉は鶏肉や豚肉を中心に食べる(それでも胃が張る方はミンチ肉から)

工夫して、少しずつ食べ物からの血の原料を吸収できるようにしましょう。

お臍とみぞおちを結んだラインの真ん中に、へそ灸(←レンジで温めるタイプのやつ)を置くのもオススメです!

消化機能を高めて、しっかりパワーを作り込みましょう。

まずはそこからです♪

↓こちらでも施術しております

2018年4月17日1:22 PM | カテゴリー : 不妊治療, 未分類, 治療

最近は逆子の治療が続いております。

なぜか逆子治療は20代の妊婦さんの治療はあまりなく、30代の妊婦さんがほとんど。

妊娠30週くらいまでは子宮の中にまだゆとりがあるために、赤ちゃんの頭の位置はくるくると変わります。

通常赤ちゃんの頭はお母さんのつま先の方向に向いているのですが、体が大きくなり子宮の中で動くスペースがなくなると、頭が上の位置のまま戻れなくなってしまいます。

逆子の治療として外回転術などがありますが、リスクのことを考え取り入れていない産婦人科も多いようですね。

原因としてはお母さんの骨盤の狭さ、臍の緒が短いなど、色々とあげられております。

赤ちゃんの頭の向きによっても色々名前はついていますが、治療方法に違いはありませんのでこちらでは詳しくは記載しません(^^;)

※知りたい方はネットで検索してみてください。

鍼灸師が逆子の治療を行うときは「冷え」を取るためにお灸を使います。

しかしお灸をする前にしなくてはいけないことが・・・

お母さんの体を緩めること!!

スペースのない窮屈な子宮のままでは、どんなに逆子体操やお灸を頑張って行っても戻らない。

子宮も筋肉ですから、お母さんが緊張したり難しいことばかり考えて交感神経を使ってばかりいるとお腹も血管も縮こまってしまいます。

なので逆子の治療で必須なことは

お母さんにリラックスしてもらい緩んで頂くことです。

リラックスすると血管も全身だけではなく子宮の筋肉もゆるむので、体操やお灸の効果も出やすくなります。

さてお母さんの骨盤やお腹の硬さ、冷えの状況を確認したら治療スタートです(^^)

使うツボは血の病を治すツボ、子宮の位置を戻すツボ、体を温めるツボ、状態に合わせて心をリラックスさせるツボなども使います。

逆子のツボとして有名な至陰ももちろん使います。

一度で赤ちゃんが戻ることもあれば、数回治療しても戻らない場合もあります。

戻るか戻らないかは赤ちゃんが決めるのでしょうね。

もし治療をするのであれば32週までには受けることをおススメします。

34週でも戻る赤ちゃんはいらっしゃいましたので、一度お近くの鍼灸院に相談してみてはいかかでしょうか(^^)

2018年4月2日10:15 AM | カテゴリー : マタニティ期, 未分類, 治療

今日は砂糖のお話。

妊活に励む方、今お腹に赤ちゃんがいらっしゃる方、産後赤ちゃんのお世話に忙しい方、

甘いもの好きですか?よく召し上がりますか?

私はめっっちゃ大好きでした。

産後は、夜間授乳を頑張った自分へのご褒美として毎日シュークリームやエクレア、プリンを食べていましたが…

今は自分の経験も含めた上で、

治療に来られる方には甘いものは止めて欲しいと伝えます。

砂糖(以下、糖と記載します)を沢山摂り続けると何が問題かというと

①腸管の炎症をひきおこす

②鉄の吸収を邪魔する

③コルチゾールが大量に分泌される

からです。

腸管の中には善玉コレステロール(LDL)と悪玉コレステロール(HDL)の二種類のコレステロールが存在します。

腸管の中には善玉コレステロール(LDL)と悪玉コレステロール(HDL)の二種類のコレステロールが存在します。

善玉コレステロールとは血液中の余分なコレステロールを回収し運ぶことがお仕事。

悪玉コレステロールは動脈硬化を促進したり、血管を詰まらせる危険因子となります。

糖を摂ると、その糖を消化するために沢山の酵素を消費していきますが、酵素を使っても消化できなかった糖は胃や腸に張り付いて残ります。

張りついた糖は胃がんや胃炎を引き起こすピロリ菌の大好物。

胃炎や胃がんにならないため、体内では白血球がピロリ菌と戦ってくれるのですが、この役目を終えた白血球の死骸を掃除する度に今度は活性酵素が増えていきます。

この活性酵素が増えると悪玉コレステロールが増え、結果胃や腸管の炎症を引き起こしてしまうのです。

腸管の炎症が起こると栄養を吸収することができなくなりますので、炎症を起こしつづけるということは栄養失調状態を引き起こします。

炎症により吸収できなくなるものの中には「鉄」も含まれます。

妊娠、妊娠維持、胎児の発育、産後うつの予防にも必要とされる鉄が吸収できないのは大問題ですね。

これが妊娠前後の女性には特に糖の摂りすぎを止めてほしい理由の1つです。

①ご飯や甘いものなど糖を摂ると、体内では血糖値が急上昇します。

①ご飯や甘いものなど糖を摂ると、体内では血糖値が急上昇します。

⏬

②すると今度はインスリンというホルモンを出し血糖値を下げていきます。

⏬

③再び血糖値の低下をキャッチした体は、血糖値を上げるために副腎からホルモン(アドレナリンとコルチゾール)を分泌させます。

これにより、血糖値の下がりすぎを防ぐことが出来るのです。

体の中で起こる①~③の反応が長期的に続くと、たくさん働いた副腎はだんだんと疲れてしまいます。

副腎が疲れるとその影響は甲状腺や卵巣にまで波及します。

その結果、卵巣で作られるホルモンの低下が妊娠力の低下に繋がっていきます。

また血糖値の低下をキャッチし、上げようとするアドレナリンは興奮状態に導くホルモン。

アドレナリンが分泌されることで攻撃性が増し、イライラしたり怒りっぽくなったりと心を不安定にしたりギスギスさせたりさます。

糖の過剰摂取は心の状態にも影響を与えるのです。

甘いものを食べると、私たちは幸せな気持ちになりますよね。

甘いものを食べると、私たちは幸せな気持ちになりますよね。

脳からセロトニンという幸せホルモンが出るためです。

これが甘いものを止められない理由。

“砂糖依存症”とも言えます。

✔便秘や下痢をおこしやすい

✔お腹がはりやすい

✔甘いものをよく食べる

✔皮膚に不調が出やすい(湿疹、吹き出物、アトピーなど)

✔いつも疲労感を感じる、疲れやすい

✔胃薬を長く飲んでいる

✔生理の度に鎮痛剤を飲んでいる

いくつか当てはまる方は要注意です。

すでに腸の炎症を引き起こしているかもしれません。

妊活歴が長い方、特に卵胞が育ちにくい・排卵障害や黄体機能不全など改善したい症状がある方は砂糖断ちをお勧めします。

覚悟を決めて実践すると基礎体温から変わってきますよ。 よ。

よ。

2018年3月25日2:35 PM | カテゴリー : マタニティ期, 不妊治療, 未分類, 産後

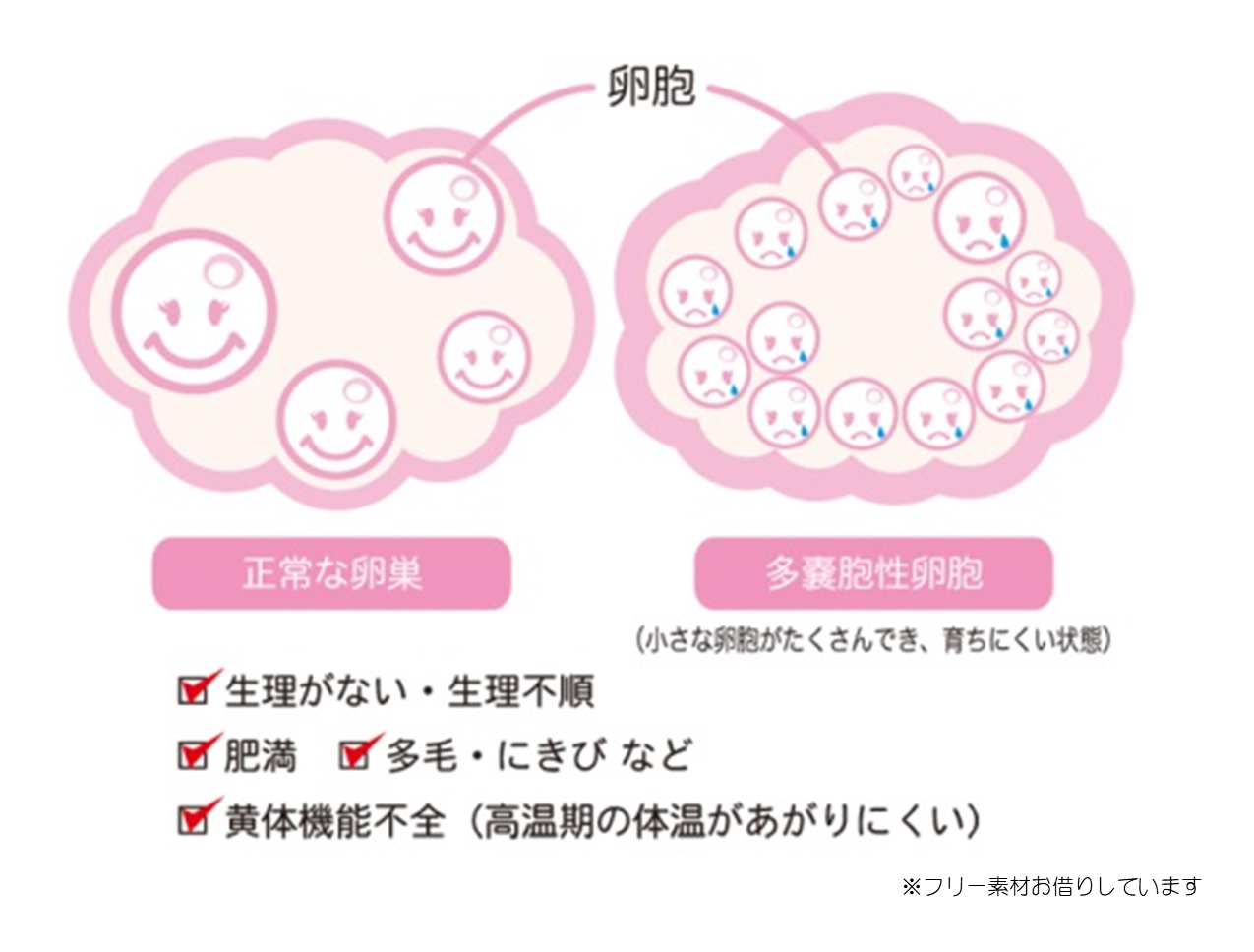

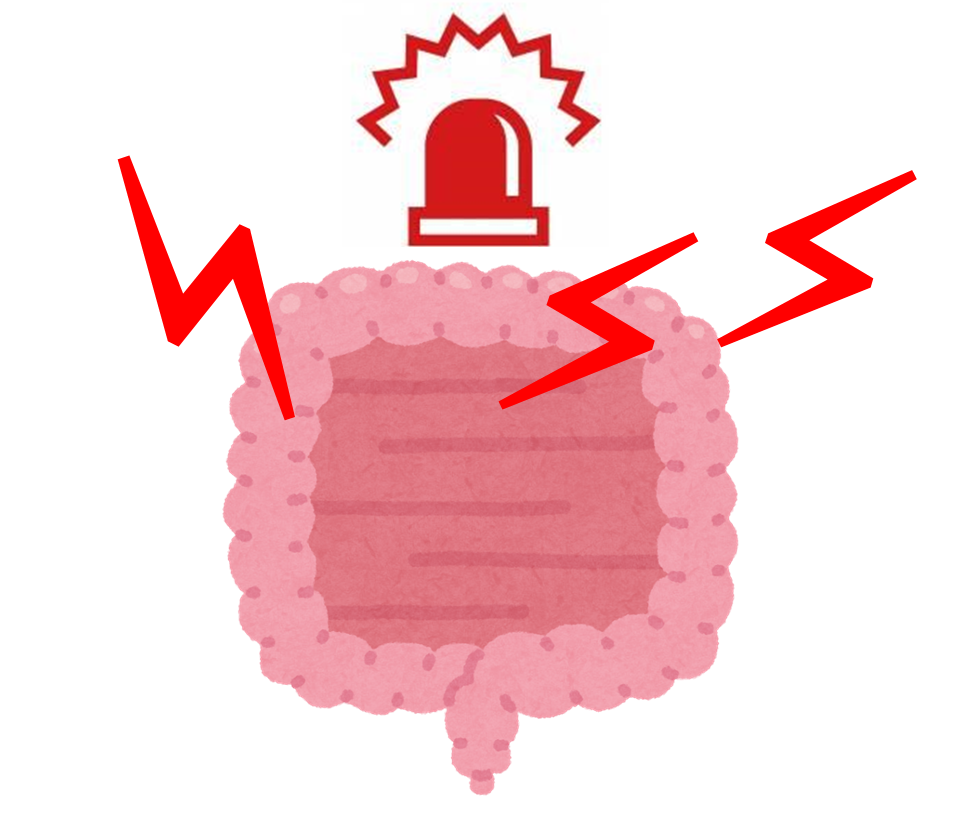

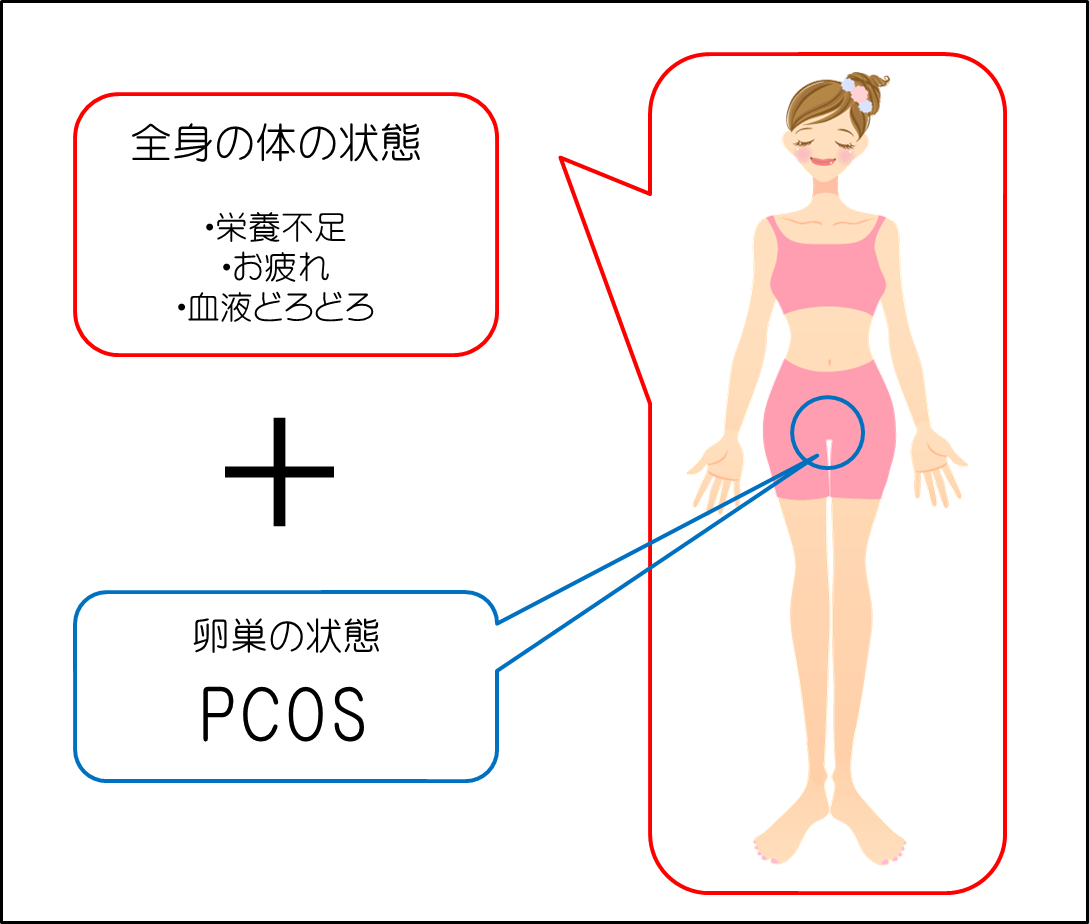

今回は多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と診断を受けた方への内容となっております。

通常、月に1回成熟し20mm以上に育った卵が卵巣から飛び出し排卵となりますが、

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の方は卵が成熟しずらく、10mmほどの小さな卵がたくさん卵巣内で並び、なかなかそれ以上の大きさに育たない状態です。

原因は卵巣内の男性ホルモンが多いことが原因と言われております。

クリニックでの治療には排卵誘発剤を使って排卵のチャンスを増やすことが行われます。

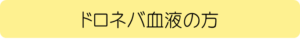

✔自力で卵を育てられていない(成熟させられない)→お疲れサイン・栄養不足サイン

✔自力で卵を育てられていない(成熟させられない)→お疲れサイン・栄養不足サイン

✔卵に栄養が届いていない→血流ドロドロサイン

✔成熟した卵をプッっと吐き出せない→吐き出す力がない=お疲れサイン

PCOSという状態は「卵巣」で起こっているピンポイントの状態なので、

このPCOSという卵巣の症状+上記のサインを読み取り、全体的な治療を行うことが大切と考えます。

「どうして卵を育てられなくなっているのか」

「どうして成熟した卵を吐き出す力がないのか」

東洋医学が出来るのは

この根本的なところにも注目し、そこを改善していくことで卵を成熟させて吐き出す自力を育てていくという治療です。

PCOSの方で多いのは、揚げ物・甘い物・乳製品大好き、または頻繁に食べる方が多いです。

これらの食品は血液をドロドロ・ねばねばにしてしまうので、PCOSと診断が出ている方・またクリニックで治療受けていないけどその可能性がある方には控えて(止めて)頂いています。

鍼治療では血液の中のネバネバのを取り、血液の流れをよくすることで栄養とホルモンを卵巣まで届けられるようにしていきます。

卵を卵巣のなかで育てるためには、卵巣に栄養やホルモンが十分に運ばれていないといけません。

卵を卵巣のなかで育てるためには、卵巣に栄養やホルモンが十分に運ばれていないといけません。

しかし胃腸機能が悪く肉や魚をあまり食べられない方、

また胃腸機能は悪くないけれど肉や魚、卵をなどのタンパク質よりもご飯やパンなどの糖質の方が沢山食べている方などは、卵巣に運ぶべき栄養やホルモンが不足しており体が虚弱しています。

虚弱している方はお腹の下の力がなく、つんつんとしてみるとタポタポと中で水が動くような感触がします。

栄養を体の中に取り込むためにはやはり食事の改善です。

そのためには肉や魚、卵などホルモンや血液の原料ともなるたんぱく質を増やした食事をしてください。

治療は胃腸の働きが弱く消化したものの栄養が取り込めないのであれば胃腸機能の改善にも働きかけ、

また今まで糖質や甘いものを多く食べてきた方は腸内が炎症状態にあり栄養を吸収できない体になってしまっているため、胃腸の炎症を抑えるよう働きかけていきます。

PCOSや不妊症などへの治療に限らず、根本的に体を変えようとするならば食事はとても大事なポイントになってきます。

薬の作用で排卵を起こさせることは簡単ですが(薬でも排卵しない場合もありますが)、卵を成熟させ、排卵させる自力を育てることも大事な治療です。

自力がない体で薬により排卵を起こさせることが続くと、体も卵巣も疲労し、不妊治療自体がストップすることもあり得ます。

PCOSの方、まず間食を含めた食事の内容も見直してみてくださいね。

2018年3月14日12:43 PM | カテゴリー : 未分類

私は元々スポーツトレーナー志望でした。

そのために高校卒業後は新潟のトレーナーの専門学校にも通わせてもらったし、専門学校卒業後はスポーツ鍼灸の分野を学びたいと鍼灸師の学校にも通い、トレーナー活動もしていました。

結婚のタイミングで現場に出ることは難しくなったのですが、体のこと(主にケガや障害のことや治療のこと)を学びたくて整形外科に入社。

目標としていたスポーツの現場から離れた私には、まだはっきりとした目標は定められず、ただ漠然と整形外科疾患や鍼灸治療の勉強に励んでいました。

そんなとき自分の常識が崩れる出来事がありました。

そのことがきっかけで、この世に生まれてきた小さな命が健やかに成長できることは当たり前ではないのだと知ったのです。

命を授かることも、無事に出産に至ることも、そして産まれてきた赤ちゃんの成長を見守り続けられることも奇跡。

自分に起きたことじゃないのにとても哀しくて衝撃的で、とにかく泣きました。

しばらくはぼーっとしてました。

そんなことがあって、自分がなりたいのは”みんなの”じゃなくて

“女性”のための鍼灸師になろう、心に寄り添える鍼灸師になろうと決めました。

人生のなかでも心が大きく動き不安になりやすい妊娠・出産の時期に寄り添って、少しでも力になれたら。

しんどい時期に、誰か1人、愚痴や弱音を聞いてくれる治療家がいたら…。

「こんな治療院があったらいいな」「こんな鍼灸師の先生がいたらいいのにな」、そんな風に自分が思うのであれば、きっと他にもそう思う女性がいるのではないかと思い妊活・妊娠・出産期のケア専門の鍼灸サロンを立ち上げました。

女性同士、同じ環境を経験した者同士、共感しあい励ましあいながら、心地よく体のケアもできる鍼灸院にしたいと思っています。

2018年2月15日1:08 PM | カテゴリー : マタニティ期, 不妊治療, 未分類, 産後

2月に入りました(^^)3月からは春の季節に入ります。

冬の体作りも終盤に入りましたね。妊活女性の皆様、体は作り込めましたか?

体つくりの基本は栄養と睡眠です。この2つをあなどってはいけません!

さて基礎体温編、最後は【お疲れ&神経ピリピリ女性】の基礎体温編です。

さっそく基礎体温のグラフ例をドーーーーン!!!

全体的にジグザグして、高温期も低温期も横ばいになることが少ない。

こういうグラフの方は自律神経が常に交感神経優位となり、緊張や疲労が続いている方に多いです。

こんなジグザググラフをしているし、脈は弱いし、「疲れがたまっています」とお伝えしても中には「私は疲れてませんよ~」とおっしゃる方がいるのですが・・・

本人がそう思っていても、体は違うのです。

疲れを自覚している方の方がまだいいですね(^^;)

交感神経は戦闘神経です!戦うときに疲れなんか感じていられないので、痛みも疲れも感じにくくなるように体がしています。

まずはジグザグ基礎体温の方は疲労を自覚することから治療スタートです。

この状態を東洋医学で読み説くと、陰と陽のバランスが崩れている状態と読みます。

◎陰=血、水分、潤い、卵を育てるエストロゲン(卵胞)ホルモンもこちら分類されます。

◎陽=気、体温を上げ妊娠を維持するプロゲステロン(黄体)ホルモンはこちらに属します。

陰を失う原因は怒り、いつも頭フル回転、疲れたから甘いものが食べたくて毎日摂取する、睡眠不足といったところでしょうか。

陽を失うのはいつも気を張っている、誰かに気を遣っている、消化不良から気虚という「お疲れモード」に入り、それが悪化して体が冷える陽虚に陥ります。

お疲れ・ピリピリ溜め込みタイプの方の治療はまずは①疲れを自覚すること②疲れの原因を自己分析すること、この2つがとても大切です。

原因を知り、まずはその原因を減らす工夫をしてください。

どんなに鍼やお灸で体の力を補っても、サプリや漢方を飲んでみても、補うものより消耗する量が多いと治療の効果が得られません。

疲れやストレスが溜まり、自律神経のバランスが上手くとれていない方への鍼灸治療はこんな感じです。

◎自律神経調整ツボ

◎お仕事、家事、妊活から感じているストレスを緩和するリラックスツボ

◎使い過ぎの頭を休めるツボ

◎溜め込み体質から生まれた不必要なもの(痰湿・水分・熱など・・・)を取るツボ

これらを組み合わせてツボを選び治療していきます。

これらはほんの治療に使用するツボの一例ですが、場所が分かりやすいツボですので、ご自身で指などでも刺激しやすいと思います。

これらはほんの治療に使用するツボの一例ですが、場所が分かりやすいツボですので、ご自身で指などでも刺激しやすいと思います。

ガタガタグラフの改善は色々な要素が重なっているので効果が目に見えてわかるまで時間がかかりますし、何よりご自身でのストレスや疲れの原因を減らす工夫が大切です。

2018年2月9日10:43 AM | カテゴリー : 不妊治療, 未分類

まだまだ寒さが続きますね。

冷えは逆子の原因にもなりますので、妊娠中の方は温かくしてお過ごしくださいね。

前回は陰虚(いんきょ)タイプの方の基礎体温をご紹介しました。

✔低温期にぴょこぴょこと高温期並みにグラフがはねる

✔生理が始まっても体温が下がらない(ルトラールなどのホルモン剤を飲んでいないのに)

✔ほてりがある

✔肌や粘膜が乾燥気味

✔便秘気味

こんな方が陰虚(いんきょ)タイプです!このタイプの基礎体温がこちら☟

次はこんな基礎体温の方。

次はこんな基礎体温の方。

✔排卵後、体温が上がるのに時間がかかる

✔高温期にすぐ体温が落ちる

これは西洋医学でいう「黄体機能不全」という状態です。

黄体機能不全(高体温が続かない)状態のことを東洋医学では「陽虚:ようきょ」であると考えますが、この陽虚(ようきょ)という状態は「気虚:ききょ」が悪化して起こります。

気を使う、気が滅入る、気が張っている・・・私たちは「気」について、よくこんな例え方を使いますよね。

まさしくその「気」です。気には身体を覆い外からの刺激(ストレス・ウイルスなど)から守ってくれる免疫バリアとしての役割があります。

また、現代でいう酸素の役割もあるので、気虚の(ききょ)状態に陥ると息苦しくなったり、酸素不足から疲れやすくなったり、免疫バリアが弱まることから風邪をひきやすくなったりします。

気虚(ききょ)とは体を守るバリアでもあり、酸素でもある気が不足している状態のことを言います。

気を体の中で作るためのは脾や胃などの消化器系の働きがとても大切なのですが、

もともと消化が悪い方がストレスや疲労などで更に消化機能を低下させてしまうことで気が作れなくなり、気虚が悪化して陽虚(ようきょ)となってしまうのです。

陽虚(ようきょ)は字のイメージ通り、温かいエネルギーが体の中から不足している状態のことです。

消化機能が低下し、気を巡らせることができなくなるため血流が悪ったり、余分な水を排泄できずに停滞させてしまうので冷え起こしてしまいます。

子宮が冷えている、手足が冷えている、というような方の治療は冷えに対する治療だけではなく、ストレスや疲労などで消化機能が弱まっている体を助けてあげる治療を併せて行うことが重要です。

体も内臓もお疲れ気味(気虚)タイプの方・冷え(陽虚)タイプの方はこんな基礎体温。

気虚(ききょ)タイプの方は疲れがたまり、卵子を卵巣からポンッと出すことが出来なくなっています。そのためグラフは高温期にかけて徐々に上昇するカタチになります。

陽虚(ようきょ)タイプの方は、冷えがあるため高温期を維持する力が足りなくなっています。そのため、グラフは高温期になっても高温が続かなかったり、途中でガクッと下がるカタチになります。

陽虚(ようきょ)の方は気虚(ききょ)が進行しておこっているので、気虚(ききょ)の治療が根本治療のポイントになります。

気虚のケアにおすすめなのが・・・

だんちゅうは気が不足している体に気を補ってくれるツボです。

ろうきゅうは、お仕事や家事育児など、疲れた心と体をリラックスさせてくれるツボです。

陽虚のケアにおススメなのが・・・

ちゅうかんは消化器の働きを助け、気の生成を助けてくれるます。またお腹の動脈の近くのツボですので、子宮や卵巣への血流アップにもつながります。

ようりょうせんは字のごとく陽(あたたかいエネルギー)が湧く泉のようなツボです。お腹とセットでお灸をすることで効果が更に期待できます★

基礎体温のグラフの様子から読み取ることができるのは身体の本の一面ではありますが、クリニックに行かずに自分で自分の体を知れる大事な情報源です。

ぜひ今の自分の体を見つめなおしてみてください。

胃腸が弱く、消化機能が低下している方にとって肉などのタンパク質を増やすことは胃腸に負担をかけしまうことにも繋がりまずが、

よく噛むようにしたり、大豆製品(豆腐・納豆・厚揚げ)やかまぼこやちくわ、卵などを上手く活用してタンパク質増量生活+お灸+早寝生活を続けてくださいね。

2018年1月31日9:41 AM | カテゴリー : 不妊治療, 未分類

こんにちは(^^)

今週からまた冷え込みましたね!大阪もものすごく寒いです⛄

妊活に励んでいらっしゃる方、今妊娠真っただ中の方、冷えに注意してくださいね。

さて、妊活に励む方にとって”基礎体温”の計測はとても大切なのですが・・・

なかなか妊娠に至らない時期が続くと、計測自体がストレスに感じたりしますよね。

けれど基礎体温のグラフは、今現在のご自身の体のバランスを読み解く大切な情報源にもなるので、やはり続けて計測することをおススメします。

クリニックで提出する基礎体温から、ドクターが何を読み取っているかご存知ですか?

クリニックで提出する基礎体温から、ドクターが何を読み取っているかご存知ですか?

✔卵胞ホルモンの機能

✔黄体ホルモンの機能

✔排卵の有無

こんなところでしょうか。

卵を育てるホルモンが弱ければエストロゲンホルモンの補充を、高温期を維持するホルモンが弱ければプロゲステロンホルモンの補充をお薬や注射にて行います。

不妊鍼灸を行っている鍼灸院に行くと、基礎体温を見せてほしいと言われることがあると思います。

不妊鍼灸を行っている鍼灸院に行くと、基礎体温を見せてほしいと言われることがあると思います。

私もサロンに来られる方には基礎体温を見せて頂くようにしています。

お医者さんでもないのに・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、鍼灸師なりの診るポイントがあるのです。

女性の周期は低温期と排卵期、高温期に分けられますよね。

東洋医学ではすべてのことを陰と陽に分けて考える(陰陽学説)ので、低温期は陰・高温期は陽と診ます。

もし低温期にぴょこぴょこと高温期並みに体温が上がる方、もしくは月経が始まったのにも関わらず高温期が続く方は、体を潤す力(陰)が弱まり体内に不必要な熱がこもってしまうという見方をします。

これを東洋医学では陰虚(いんきょ)といいます。

陰虚の方はほてりや口の渇き、便秘がちで肌や粘膜の乾燥がみられます。

<陰虚の方のグラフ例↓>

こんな方には体の潤いを補い、不必要な熱をとるツボと体の潤いを補うツボを選び治療していきます。

何度も言うますが、陰虚(いんきょ)という状態は、体の中の「水」が足りておらず潤いがない状態のことをいいます。

熱を冷ますための水を補い、体に潤いが溜まるようなツボがお勧めです。

指でゆっくり押したり、お灸で温かい刺激を与えてあげましょう。

また陰は夜に作られますので、低温期に高温期並みにぴょこぴょこと体温が上がる方、生理が始まっているのに高体温が続く方は夜更かしをせずに早寝を心掛けてくださいね。

基礎体温のグラフに一喜一憂するのではなく、ご自身の体を知る一つの情報として計測を続けてみてください。

グラフからわかることはたくさんありますよ(^^)

2018年1月25日5:03 PM | カテゴリー : 不妊治療, 未分類

« 過去の記事

新しい記事 »

ツボの道を詰まらせて生理を遅らせる原因は

ツボの道を詰まらせて生理を遅らせる原因は

稀発月経とは周期が40日間隔と遅れがちの生理のこと。

稀発月経とは周期が40日間隔と遅れがちの生理のこと。 弱りタイプの人の多くは、生まれつき虚弱体質であったり、長期的な不調により胃腸の働きが弱くなっているために、

弱りタイプの人の多くは、生まれつき虚弱体質であったり、長期的な不調により胃腸の働きが弱くなっているために、

これらはほんの治療に使用するツボの一例ですが、場所が分かりやすいツボですので、ご自身で指などでも刺激しやすいと思います。

これらはほんの治療に使用するツボの一例ですが、場所が分かりやすいツボですので、ご自身で指などでも刺激しやすいと思います。